備考:本稿は、南島興氏による講座「アートライティング超実践」(3月9日、3月30日)の成果物として完成した展覧会レビューに、一部加筆修正を行なったものである。

---

東京都現代美術館のコレクション展を観終えたあと、妙な違和感が残った。何かを見落としたわけではない。むしろ、それまで鑑賞を鑑賞たらしめてきたはずの「足場」にたいする確信が揺らいだような、そんな感覚だった。

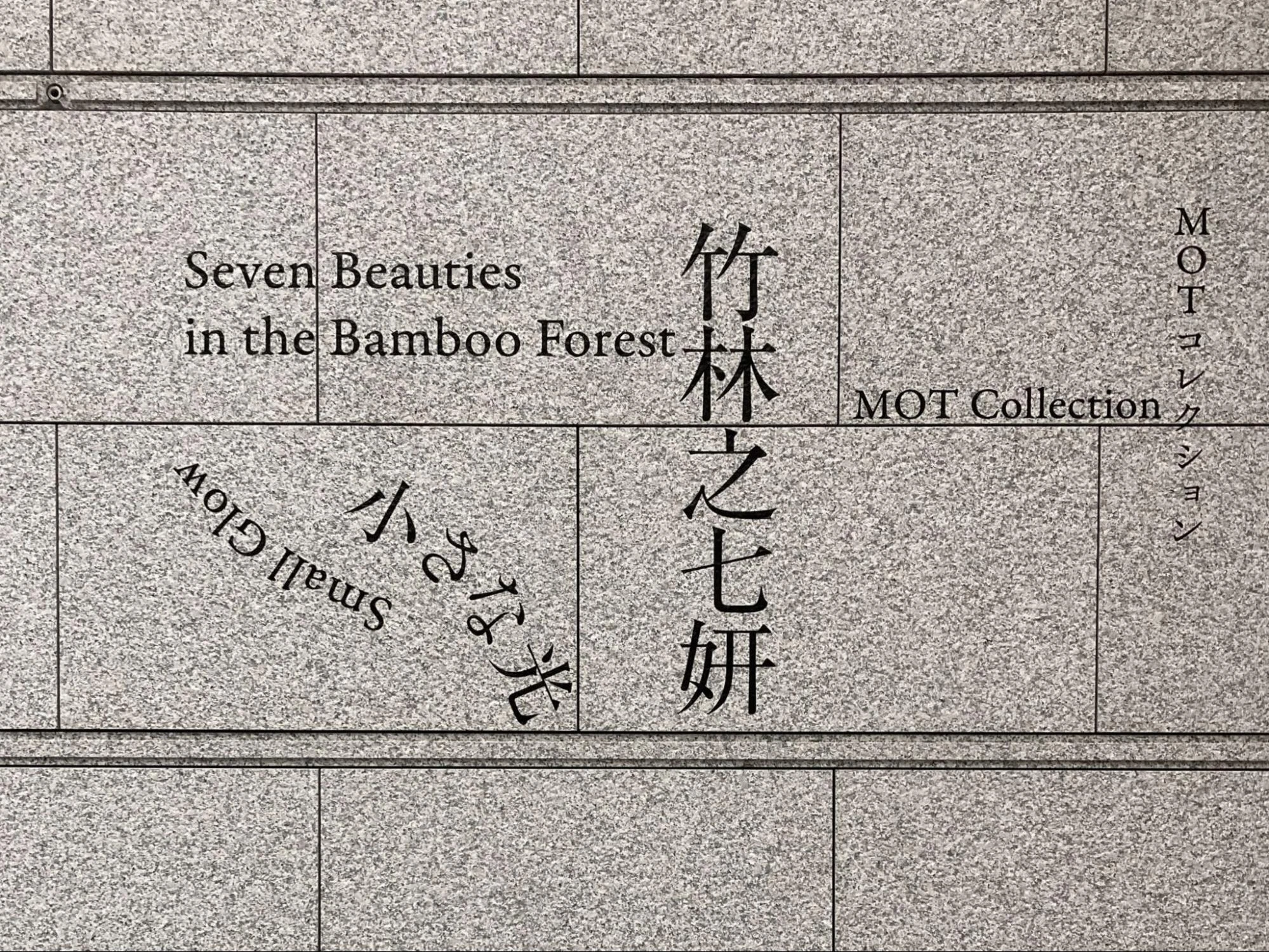

「竹林之七妍/小さな光/開館記念30周年プレ企画 イケムラレイコ マーク・マンダース Rising Light / Frozen Moment」。この長大な表題は、館内の1階と3階に分散配置された展示の構造をそのまま表している。一見すると「光」「時間」といったありふれたテーマで括れそうだが、実際に作品を見ていくと、そうした総括では捉えきれない亀裂と緊張が浮かび上がってくる。個々の作品、そしてそれらの配置が織りなす経験全体を通して、「見ること」そのものの不確かさが、本展の真の主題として浮上するのだ。

本展の核心を探るうえで――順番は前後するが――、1階「小さな光」セクションの最後に展示された山本高之の映像《Dark Energy: Tottori》(2013)は、格好の出発点となる。薄暗い展示室に入ると、体育館で段ボール箱が勝手に動き回る映像が目に飛び込んできた。この19分間の映像では、40個の段ボール箱が、まるで意思を持つかのように動き回る。はじめはバラバラに動いていた箱たちが、やがて2個、4個、8個とテープで連結されていくにつれ、個々の自由な動きは制限され、代わりに集合的な律動が立ち現れる。最終的には、巨大な段ボールの塊が体育館の中央で不気味に、しかし滑稽にもうごめくさまが映し出される。

作品のしくみ自体は単純である。段ボール箱の中には中学生たちが隠れている。しかし、この「種明かし」はむしろ、新たな問いの始まりにすぎない。なぜなら、箱内部の存在を知ってもなお、連結された箱の集合的運動は、個々の意図の総和としては説明しきれない何かを含んでいるからだ。なぜ段ボール箱なのか、なぜ中学生なのか――そんな疑問も湧いてくる。

重要なのは「Dark Energy(暗黒エネルギー)」というタイトルの選択である。宇宙物理学において暗黒エネルギーとは、宇宙の加速的膨張を引き起こすとされながら直接観測できない謎の力だ。この概念が示唆するのは、世界の現象を説明するために、科学者たちが直接観測できない「何か」の存在を想定せざるをえないという認識論的パラドックスである。つまり、僕たちが「ある」と認識する世界は、「ない」ものとしての暗黒エネルギーを想定することでしか説明できないという逆説。

山本はこの宇宙論的な概念を、段ボール箱という日常的素材と子どもたちの遊戯的身体性を通じて具現化する。それは「見えないものを見せる」という単純な可視化ではない。こうした可視化が見えないものをあたかも見えるものに変換し、その「見えなさ」を無効化してしまうのにたいして、山本の作品は、段ボール箱という可視的対象の動きを通じて、不可視のものがもつ本質的な「見えなさ」そのものを維持したまま、その存在を直観的に感得させる。観客は箱の不思議な動きを見ることで、内部の見えない力を実感する。この手法の効果は明快だ――段ボールの内部で子どもたちは自らの身体を隠すことで、かえって存在感を強めることになる。隠れることによって現れ、不在によって存在を露わにし、否定を通じて肯定を際立たせる。この逆説こそ、山本作品の中心にある運動であり、本展全体を貫く核心でもあるのではないだろうか。

*

このような視座から3階へと視線を移すと、イケムラレイコの展示空間が異なる次元で同様の問題系に触れていることに気づく。階段を上り、3階の展示室に入ると、空気の質感が変わる。《Rising Light》(2022)を中心とする絵画群では、漆黒の闇から立ち上る光の形象が表出している。画面に近づいてみると、黒い絵具の層の厚みが、物質的な重みを持って迫ってくる。しかし注目すべきは、イケムラの「光」が外部から闇を照らすものではなく、闇の内部から湧出するように描かれている点だ。それは闇を前提とし、闇を媒介としてのみ現れる光である。《Out of Black》(2020)というもう一つの代表作のタイトルが示唆するように、イケムラの絵画においては「黒からの生成」という事態が中心的主題となっている。闇は単に光の不在ではなく、むしろ光を胚胎する母体として積極的に機能している。不在が存在の条件となり、否定が肯定を生み出す――この弁証法的な展開において、イケムラの作品と山本の作品は方法論的な差異を超えて根源的に呼応する。異なる媒体と感性を通じて、両者は「見えないもの」が持つ世界生成的な力を開示しているのだ。

この否定的媒介の運動は、マーク・マンダースの展示空間においてさらに異なる形態で反復される。タイル上に配置された《椅子の上の乾いた像》と《椅子の上の像》は、互いに向き合いながらも、両者ともに目を閉じ、内省的な佇まいを崩さない。一方は乾燥してひび割れた表面を持ち、もう一方は作りたての粘土のように湿った質感を保持している――この対照性自体が時間の経過を暗示している。二つの彫像の間に立つと、奇妙な感覚に襲われる。見る者でありながら、同時に見られているような、そんな立場の反転。

「Frozen Moment(凍結された瞬間)」というタイトルが示唆するように、マンダースの空間では時間の流れそのものが停止させられている。しかし重要なのは、二つの彫像の間に生成される目に見えない緊張関係だ。物理的には「何もない」この空間こそが、実は展示の中心として機能しているのかもしれない。つまり作品の本質は、個別の物体としての彫像ではなく、彫像と彫像の「間」に生起する場の力学にある。この「間」とは、メルロ=ポンティ的にいうなら、見えるものと見えないものの交差が生じる場所ではないだろうか。見るべきは「もの」ではなく、「ものとものの間」なのだ。

*

見えるものと、その背後にある見えない構造との関係という問いは、1階の別のセクション「竹林之七妍」においても別様の形で示されている。中国古典に登場する俗世を離れた七人の賢人「竹林の七賢」を捩った「竹林之七妍」というタイトルは、美術史が長らく女性作家たちを不可視化してきた過去そのものを喚起する。河野通勢《竹林之七妍》(1923)に由来するこの展示では、高木敏子、間所紗織、福島秀子、漆原英子、小林ドンゲ、朝倉摂、前本彰子という7人の女性作家の作品が並ぶ。

高木敏子のファイバーアート作品の前で、しばし立ち止まる。繊細な手仕事と空間的構成力を兼ね備えた作品は、染織という「工芸」のカテゴリーを超えた表現を志向している。朝倉摂の彫刻的ドローイングは、線と面の緊張関係を通じて空間の二重性を浮かび上がらせる。各作家は、美術史の周縁に位置づけられてきた「女性性」という枠組み自体を問い直すような実践を展開している。

注目すべきは、この展示が単なる「回復」や「補完」の物語に終始していない点だ。「不在の歴史」を単純に「現前」へと変換するのではなく、むしろその「不在」という事実それ自体を創造的契機として再活性化しているのである。7名の女性作家による多様な表現形式が並置される空間は、単に彼女たちの作品を美術史に「加える」という補完的行為を超え、美術において何が見られ、何が見られてこなかったのかという問い自体を可視化している。「見えなかったもの」を単に「見えるようにする」のではなく、「見えなかった」という事実そのものを僕たちの前に差し出すこと――展示での紹介機会が少なかった作家たちを一堂に集めるというキュレーションそのものが、不可視性の歴史への自己批評的介入となっているのだ。かつて不可視化されていたものが可視化されるとき、重要なのは、その可視化のプロセス自体が含む否定的契機への自覚だろう。

こうした視点から、「小さな光」セクションのもう二つの作品――オラファー・エリアソンの《人間を超えたレゾネーター》(2019)と北代省三の「APN」シリーズ(1953年~)――を再考すると、これらもまた別様の形で「不可視なものの可視化」という問題系に取り組んでいることが見えてくる。エリアソンの作品は灯台レンズの原理を応用し、小さな光源が屈折・集束することで壁面に巨大な光の同心円を投影する。一見、単純な光学的現象に見えるが、タイトルが示唆するように、これは「人間を超えた共振」について語っている。個々の微細な光が集積し共鳴することで、当初の総和を超えた現象が立ち現れる――この事態は、展覧会という形式自体のメタファーとしても読めるのではないか。つまり、個々の作品が単独では示し得ない意味が、作品間の関係性を通じて浮上するという展覧会特有の現象学的体験のメタファーである。北代の写真作品も、幾何学的抽象と写真というメディウムの特性(多重露光や鏡映)を融合させることで、通常の知覚では捉えられない時空間を可視化しようとする。しかしこの試みは必然的に「見ることの限界」への自覚を含んでいる。可視化のプロセスそのものが、新たな不可視性を生み出すという弁証法的構造がここにはある。

*

このように本展の各セクションは、一見脈絡なく並置されているようでいて、実は「見ること/見えないこと」の相補的な関係を異なる角度から照射している。「竹林之七妍」では歴史的不可視性の問題が、「小さな光」では知覚的・物理的不可視性の問題が、そして「Rising Light / Frozen Moment」では存在論的・時間的不可視性の問題が提起される。これらの異なるアプローチが互いに照らし合うことで、展示全体は重層的な意味を獲得する。例えば、山本作品で表現される「見えない力」の物理的な現れは、イケムラの作品における「闇から生まれる光」という精神的表現と呼応し、不可視性という概念をより多面的に理解させる。

さらに興味深いのは、これらの作品が単に「不可視なもの」の存在を示唆するだけでなく、不可視なものと可視的なものの関係性そのものを問題化している点だ。山本の作品では段ボール箱(可視)と子どもたち(不可視)の関係が、イケムラの作品では闇(可視)と内在的生成力(不可視)の関係が、マンダースの作品では物質的彫像(可視)と時間の痕跡(不可視)の関係が問われている。これらは単なる二項対立ではなく、相互に浸透し合い、共に一つの現象として立ち現れる。可視的なものは不可視なものによって意味づけられ、不可視なものは可視的なものを通してのみ感得される――この相互媒介的関係こそが、本展の核心的テーマであると言えるだろう。

ここで再び山本作品に立ち返り、それが展示空間において観客との関係でどのように機能しているかを考えたい。段ボール箱の内部に隠れている子どもたちは「不可視」だが、僕たち観客もまた、作品という「箱」の外部に立つ存在として、ある種の「不可視性」を共有している。それは、僕たちが作品世界に完全に没入できず、常に一定の距離を保って対峙せざるをえないという、視覚芸術における根源的なあり方に関わるものである。

この「距離」と「接触」をめぐる問いは、西洋美術史における二つの神話的図像によって象徴的に示されてきた。自己の鏡像に魅了されたナルキッソスは、水面に映る像に触れようとした瞬間、それを失った。これは、視覚認識における距離の不可欠性を示す。一方、ヴェロニカの聖顔布は、キリストの顔に直接触れることで「真の像」が布に転写されるという逆説を語る。こちらは、接触による現前の可能性を示唆するだろう。この二つの伝承は「見ること」における距離と接触の両義性を浮かび上がらせる。

山本の作品は、この視覚をめぐる根源的な問い――距離によって見ることと、接触によって現前することの相克――を、日常的な素材と身体性という独自の手法を通じて、現代の地平で探求するものと捉えられるのではないか。僕たちは決して作品の内部に完全に入り込むことはできず、常に外部から眺める存在として「見る」という行為を遂行する。この隔たり=距離が、逆説的に見ることを可能にする。しかし同時に、段ボール箱という物質的な境界は、子どもたちを観客から隠蔽しつつ、その動きを通して内部の存在をはっきりと感知させる。つまり、箱は「隔てる」と同時に「伝える」媒介なのだ。この「見ることの不可能性」(内部への完全なアクセス不能性)と、それにもかかわらず生じる「存在の感知」(動きによる現前)の交錯は、観客自身の視覚認識の能動性と限界を同時に露呈させる。それは、対象との揺らぎ続ける距離を観客に突きつけ、作品と対峙するということの本質を露わにする。

*

開館30周年を前に、東京都現代美術館が提示したこのコレクション展は、単なる所蔵品展示の枠を大きく超えている。それは美術館という制度の自己言及的検証であり、「見る」という行為の構造そのものへの問いかけだ。山本高之、イケムラレイコ、マーク・マンダースという異質な文脈を持つ作家たちの作品が、予想外の共振を生み出すこの場において、「見る」という行為の根底に潜む否定性の力が顕在化する。

否定を通しての生成、不可能性を通しての可能性――この弁証法的運動こそが、展覧会という形式の最も本質的な働きではなかったか。そしてそれは同時に、僕たちの「見る」という行為そのものの核心でもある。光が闇を前提とするように、現前もまた不在を、顕在もまた潜在を、理解もまた誤解を必要とする。「見る」という単純な行為の裏には、このような複雑な否定性の媒介構造が常に潜んでいるのだ。

僕たちは通常、作品を「見る」という行為を自明視している。しかし本展が突きつけるのは、その自明性それ自体への根源的な問いかけである。見ることの不可能性を通してのみ、見ることが可能になるという逆説――この逆説のただなかで、芸術体験は単なる視覚的快楽を超えて、世界との関係そのものを問い直す思索的実践として立ち現れる。この意味で本展は、コレクション展という形式を通じて、美術館という制度が持ちうる批評的可能性を示唆する試みとして評価されるべきだろう。

段ボール箱は何を隠し、何を伝えたか。それは結局のところ、見ることそのものに内在する両義性だった。隠蔽と開示、不在と現前、距離と接触――これらの緊張関係の中でのみ、僕たちの「見る」という行為は成立する。本展が提示したのは、この緊張を維持したまま思考することの可能性だったのかもしれない。

---

東京都現代美術館

MOTコレクション 竹林之七妍/小さな光/開館記念30周年プレ企画 イケムラレイコ マーク・マンダース Rising Light / Frozen Moment

2024.12.14–2025.03.30

本展の核心を探るうえで――順番は前後するが――、1階「小さな光」セクションの最後に展示された山本高之の映像《Dark Energy: Tottori》(2013)は、格好の出発点となる。薄暗い展示室に入ると、体育館で段ボール箱が勝手に動き回る映像が目に飛び込んできた。この19分間の映像では、40個の段ボール箱が、まるで意思を持つかのように動き回る。はじめはバラバラに動いていた箱たちが、やがて2個、4個、8個とテープで連結されていくにつれ、個々の自由な動きは制限され、代わりに集合的な律動が立ち現れる。最終的には、巨大な段ボールの塊が体育館の中央で不気味に、しかし滑稽にもうごめくさまが映し出される。

作品のしくみ自体は単純である。段ボール箱の中には中学生たちが隠れている。しかし、この「種明かし」はむしろ、新たな問いの始まりにすぎない。なぜなら、箱内部の存在を知ってもなお、連結された箱の集合的運動は、個々の意図の総和としては説明しきれない何かを含んでいるからだ。なぜ段ボール箱なのか、なぜ中学生なのか――そんな疑問も湧いてくる。

重要なのは「Dark Energy(暗黒エネルギー)」というタイトルの選択である。宇宙物理学において暗黒エネルギーとは、宇宙の加速的膨張を引き起こすとされながら直接観測できない謎の力だ。この概念が示唆するのは、世界の現象を説明するために、科学者たちが直接観測できない「何か」の存在を想定せざるをえないという認識論的パラドックスである。つまり、僕たちが「ある」と認識する世界は、「ない」ものとしての暗黒エネルギーを想定することでしか説明できないという逆説。

山本はこの宇宙論的な概念を、段ボール箱という日常的素材と子どもたちの遊戯的身体性を通じて具現化する。それは「見えないものを見せる」という単純な可視化ではない。こうした可視化が見えないものをあたかも見えるものに変換し、その「見えなさ」を無効化してしまうのにたいして、山本の作品は、段ボール箱という可視的対象の動きを通じて、不可視のものがもつ本質的な「見えなさ」そのものを維持したまま、その存在を直観的に感得させる。観客は箱の不思議な動きを見ることで、内部の見えない力を実感する。この手法の効果は明快だ――段ボールの内部で子どもたちは自らの身体を隠すことで、かえって存在感を強めることになる。隠れることによって現れ、不在によって存在を露わにし、否定を通じて肯定を際立たせる。この逆説こそ、山本作品の中心にある運動であり、本展全体を貫く核心でもあるのではないだろうか。

*

このような視座から3階へと視線を移すと、イケムラレイコの展示空間が異なる次元で同様の問題系に触れていることに気づく。階段を上り、3階の展示室に入ると、空気の質感が変わる。《Rising Light》(2022)を中心とする絵画群では、漆黒の闇から立ち上る光の形象が表出している。画面に近づいてみると、黒い絵具の層の厚みが、物質的な重みを持って迫ってくる。しかし注目すべきは、イケムラの「光」が外部から闇を照らすものではなく、闇の内部から湧出するように描かれている点だ。それは闇を前提とし、闇を媒介としてのみ現れる光である。《Out of Black》(2020)というもう一つの代表作のタイトルが示唆するように、イケムラの絵画においては「黒からの生成」という事態が中心的主題となっている。闇は単に光の不在ではなく、むしろ光を胚胎する母体として積極的に機能している。不在が存在の条件となり、否定が肯定を生み出す――この弁証法的な展開において、イケムラの作品と山本の作品は方法論的な差異を超えて根源的に呼応する。異なる媒体と感性を通じて、両者は「見えないもの」が持つ世界生成的な力を開示しているのだ。

この否定的媒介の運動は、マーク・マンダースの展示空間においてさらに異なる形態で反復される。タイル上に配置された《椅子の上の乾いた像》と《椅子の上の像》は、互いに向き合いながらも、両者ともに目を閉じ、内省的な佇まいを崩さない。一方は乾燥してひび割れた表面を持ち、もう一方は作りたての粘土のように湿った質感を保持している――この対照性自体が時間の経過を暗示している。二つの彫像の間に立つと、奇妙な感覚に襲われる。見る者でありながら、同時に見られているような、そんな立場の反転。

「Frozen Moment(凍結された瞬間)」というタイトルが示唆するように、マンダースの空間では時間の流れそのものが停止させられている。しかし重要なのは、二つの彫像の間に生成される目に見えない緊張関係だ。物理的には「何もない」この空間こそが、実は展示の中心として機能しているのかもしれない。つまり作品の本質は、個別の物体としての彫像ではなく、彫像と彫像の「間」に生起する場の力学にある。この「間」とは、メルロ=ポンティ的にいうなら、見えるものと見えないものの交差が生じる場所ではないだろうか。見るべきは「もの」ではなく、「ものとものの間」なのだ。

*

見えるものと、その背後にある見えない構造との関係という問いは、1階の別のセクション「竹林之七妍」においても別様の形で示されている。中国古典に登場する俗世を離れた七人の賢人「竹林の七賢」を捩った「竹林之七妍」というタイトルは、美術史が長らく女性作家たちを不可視化してきた過去そのものを喚起する。河野通勢《竹林之七妍》(1923)に由来するこの展示では、高木敏子、間所紗織、福島秀子、漆原英子、小林ドンゲ、朝倉摂、前本彰子という7人の女性作家の作品が並ぶ。

高木敏子のファイバーアート作品の前で、しばし立ち止まる。繊細な手仕事と空間的構成力を兼ね備えた作品は、染織という「工芸」のカテゴリーを超えた表現を志向している。朝倉摂の彫刻的ドローイングは、線と面の緊張関係を通じて空間の二重性を浮かび上がらせる。各作家は、美術史の周縁に位置づけられてきた「女性性」という枠組み自体を問い直すような実践を展開している。

注目すべきは、この展示が単なる「回復」や「補完」の物語に終始していない点だ。「不在の歴史」を単純に「現前」へと変換するのではなく、むしろその「不在」という事実それ自体を創造的契機として再活性化しているのである。7名の女性作家による多様な表現形式が並置される空間は、単に彼女たちの作品を美術史に「加える」という補完的行為を超え、美術において何が見られ、何が見られてこなかったのかという問い自体を可視化している。「見えなかったもの」を単に「見えるようにする」のではなく、「見えなかった」という事実そのものを僕たちの前に差し出すこと――展示での紹介機会が少なかった作家たちを一堂に集めるというキュレーションそのものが、不可視性の歴史への自己批評的介入となっているのだ。かつて不可視化されていたものが可視化されるとき、重要なのは、その可視化のプロセス自体が含む否定的契機への自覚だろう。

こうした視点から、「小さな光」セクションのもう二つの作品――オラファー・エリアソンの《人間を超えたレゾネーター》(2019)と北代省三の「APN」シリーズ(1953年~)――を再考すると、これらもまた別様の形で「不可視なものの可視化」という問題系に取り組んでいることが見えてくる。エリアソンの作品は灯台レンズの原理を応用し、小さな光源が屈折・集束することで壁面に巨大な光の同心円を投影する。一見、単純な光学的現象に見えるが、タイトルが示唆するように、これは「人間を超えた共振」について語っている。個々の微細な光が集積し共鳴することで、当初の総和を超えた現象が立ち現れる――この事態は、展覧会という形式自体のメタファーとしても読めるのではないか。つまり、個々の作品が単独では示し得ない意味が、作品間の関係性を通じて浮上するという展覧会特有の現象学的体験のメタファーである。北代の写真作品も、幾何学的抽象と写真というメディウムの特性(多重露光や鏡映)を融合させることで、通常の知覚では捉えられない時空間を可視化しようとする。しかしこの試みは必然的に「見ることの限界」への自覚を含んでいる。可視化のプロセスそのものが、新たな不可視性を生み出すという弁証法的構造がここにはある。

*

このように本展の各セクションは、一見脈絡なく並置されているようでいて、実は「見ること/見えないこと」の相補的な関係を異なる角度から照射している。「竹林之七妍」では歴史的不可視性の問題が、「小さな光」では知覚的・物理的不可視性の問題が、そして「Rising Light / Frozen Moment」では存在論的・時間的不可視性の問題が提起される。これらの異なるアプローチが互いに照らし合うことで、展示全体は重層的な意味を獲得する。例えば、山本作品で表現される「見えない力」の物理的な現れは、イケムラの作品における「闇から生まれる光」という精神的表現と呼応し、不可視性という概念をより多面的に理解させる。

さらに興味深いのは、これらの作品が単に「不可視なもの」の存在を示唆するだけでなく、不可視なものと可視的なものの関係性そのものを問題化している点だ。山本の作品では段ボール箱(可視)と子どもたち(不可視)の関係が、イケムラの作品では闇(可視)と内在的生成力(不可視)の関係が、マンダースの作品では物質的彫像(可視)と時間の痕跡(不可視)の関係が問われている。これらは単なる二項対立ではなく、相互に浸透し合い、共に一つの現象として立ち現れる。可視的なものは不可視なものによって意味づけられ、不可視なものは可視的なものを通してのみ感得される――この相互媒介的関係こそが、本展の核心的テーマであると言えるだろう。

ここで再び山本作品に立ち返り、それが展示空間において観客との関係でどのように機能しているかを考えたい。段ボール箱の内部に隠れている子どもたちは「不可視」だが、僕たち観客もまた、作品という「箱」の外部に立つ存在として、ある種の「不可視性」を共有している。それは、僕たちが作品世界に完全に没入できず、常に一定の距離を保って対峙せざるをえないという、視覚芸術における根源的なあり方に関わるものである。

この「距離」と「接触」をめぐる問いは、西洋美術史における二つの神話的図像によって象徴的に示されてきた。自己の鏡像に魅了されたナルキッソスは、水面に映る像に触れようとした瞬間、それを失った。これは、視覚認識における距離の不可欠性を示す。一方、ヴェロニカの聖顔布は、キリストの顔に直接触れることで「真の像」が布に転写されるという逆説を語る。こちらは、接触による現前の可能性を示唆するだろう。この二つの伝承は「見ること」における距離と接触の両義性を浮かび上がらせる。

山本の作品は、この視覚をめぐる根源的な問い――距離によって見ることと、接触によって現前することの相克――を、日常的な素材と身体性という独自の手法を通じて、現代の地平で探求するものと捉えられるのではないか。僕たちは決して作品の内部に完全に入り込むことはできず、常に外部から眺める存在として「見る」という行為を遂行する。この隔たり=距離が、逆説的に見ることを可能にする。しかし同時に、段ボール箱という物質的な境界は、子どもたちを観客から隠蔽しつつ、その動きを通して内部の存在をはっきりと感知させる。つまり、箱は「隔てる」と同時に「伝える」媒介なのだ。この「見ることの不可能性」(内部への完全なアクセス不能性)と、それにもかかわらず生じる「存在の感知」(動きによる現前)の交錯は、観客自身の視覚認識の能動性と限界を同時に露呈させる。それは、対象との揺らぎ続ける距離を観客に突きつけ、作品と対峙するということの本質を露わにする。

*

開館30周年を前に、東京都現代美術館が提示したこのコレクション展は、単なる所蔵品展示の枠を大きく超えている。それは美術館という制度の自己言及的検証であり、「見る」という行為の構造そのものへの問いかけだ。山本高之、イケムラレイコ、マーク・マンダースという異質な文脈を持つ作家たちの作品が、予想外の共振を生み出すこの場において、「見る」という行為の根底に潜む否定性の力が顕在化する。

否定を通しての生成、不可能性を通しての可能性――この弁証法的運動こそが、展覧会という形式の最も本質的な働きではなかったか。そしてそれは同時に、僕たちの「見る」という行為そのものの核心でもある。光が闇を前提とするように、現前もまた不在を、顕在もまた潜在を、理解もまた誤解を必要とする。「見る」という単純な行為の裏には、このような複雑な否定性の媒介構造が常に潜んでいるのだ。

僕たちは通常、作品を「見る」という行為を自明視している。しかし本展が突きつけるのは、その自明性それ自体への根源的な問いかけである。見ることの不可能性を通してのみ、見ることが可能になるという逆説――この逆説のただなかで、芸術体験は単なる視覚的快楽を超えて、世界との関係そのものを問い直す思索的実践として立ち現れる。この意味で本展は、コレクション展という形式を通じて、美術館という制度が持ちうる批評的可能性を示唆する試みとして評価されるべきだろう。

段ボール箱は何を隠し、何を伝えたか。それは結局のところ、見ることそのものに内在する両義性だった。隠蔽と開示、不在と現前、距離と接触――これらの緊張関係の中でのみ、僕たちの「見る」という行為は成立する。本展が提示したのは、この緊張を維持したまま思考することの可能性だったのかもしれない。

---

東京都現代美術館

MOTコレクション 竹林之七妍/小さな光/開館記念30周年プレ企画 イケムラレイコ マーク・マンダース Rising Light / Frozen Moment

2024.12.14–2025.03.30

2025.09.26